رام الله-الوسط اليوم:

يطرح إنشاء دار الأوبرا السلطانية مسقط بسلطنة عُمان (أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي)، ومتحف اللوفر الجديد في أبوظبي أسئلةً بالغة الأهمية؛ هل تُعَد هذه المنشآت الجديدة أدوات للهيمنة الغربية؟ أم أنَّ هذه المساحات الثقافية تتوافق مع نمط الحياة الاجتماعية الإسلامي؟

الباحث والمُنظِّر العربي الراحل إدوارد سعيد، أكد أنَّ تشييد دار الأوبرا الخديوية (بُنيت في عصر الخديوي إسماعيل) بالقاهرة كان ضرباً من الحماقة، وأنَّ أوبرا عايدة كانت أوبرا استعمارية. وكاد كتابه "الثقافة والإمبريالية- Culture and Imperialism" الذي صدر في عام 1993 أن يُساوي بين الثقافة الأوروبية والحكم الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، لعبت هذه الفكرة حول المُكوِّن الثقافي للإمبريالية دوراً رائداً في البحث الأكاديمي حول الإمبراطورية، بحسب تقرير لمجلة Aeon الأسترالية.

"مصطلح الأوبرا الاستعمارية"

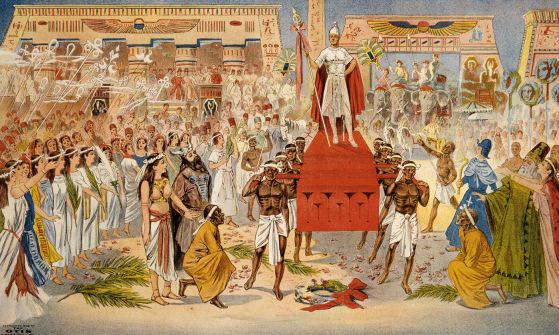

[VerdiâsAidapremiered at the Khedivial Opera House, Cairo, to celebrate the opening of the Suez Canal.Photo courtesy Wikipedia]

وفي حين رفض عددٌ من المختصين بدور الأوبرا منذ ذلك الحين مصطلح "الأوبرا الاستعمارية"، تظل فكرة اعتبار الثقافة مضماراً للإمبريالية والاستعمار عنصراً مهماً في البحث الأكاديمي. وباتباع منطق سعيد، يتوجَّب علينا استنتاج أنَّ المنشآت الثقافية الجديدة في منطقة الخليج العربي تُمثِّل الهيمنة الغربية. لكنَّ المسألة مسألةٌ إمبريقية، والتاريخ يُخبرنا حكايةً أكثر دقة وإثارةً للاهتمام، بحسب المجلة الأسترالية.

ويُطلِق المصريون على القاهرة لقب "أم الدنيا"، وبالفعل في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدا الوصف مُناسباً. ففي هذين العقدين تدفَّق رأس المال والتكنولوجيا والأجانب إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى مختلف أنحاء مصر. فاجتمع كلٌّ من أعمال قناة السويس، والسجال الفرنسي البريطاني، والباشوات الأغنياء، والعثمانيون معاً.

وفي خضم تلك الفترة الزمنية الحافلة بالإثارة، في مساء يوم أحد من شهر فبراير/شباط عام 1870، كان صحفي شاب مُسلم، يُدعى مُحمد أُنسي، يجلس في دار الأوبرا الخديوية ليشاهد أوبرا سميراميس للموسيقار الإيطالي "روسيني". وأدرك حينها على الفور العلاقة بين المسرح واللغة والوطنية. وكتب أنسي في مراجعةٍ للعرض المسرحي: "آهٍ لو تُرجِمت هذه الأعمال الرفيعة بنجاحٍ إلى اللغة العربية، وجرى عرضها على المسارح المصرية بلغتنا الأم كإبداع، فرُبما ينتشر تذوق (الفن المسرحي) بين المجموعات المحلية؛ لأنَّ هذه الأعمال هي خلاصة المكونات الوطنية التي سهَّلت تقدُّم الدول الأوروبية، وساعدت في تعزيز أوضاعها الداخلية".

إذاً، هل يُمكن ببساطة المساواة بين وصول الثقافة الغربية إلى الشرق الأوسط والإمبريالية الأوروبية؟ هل هذه هي الطريقة التي تُعيد بها البرجوازية الأوروبية -كما قال كارل ماركس- "تشكيل العالم وفقاً لتصورها الخاص؟" أولاً، دعونا نبحث في سؤال السلطة. لطالما مثَّلت دار الأوبرا الخديوية والمساحات الثقافية الجديدة الأخرى التي أُقيمت على الطراز الغربي السلطة بالنسبة للناس العاديين في شوارع القاهرة. أضف إلى هذا أنَّ نية الدول الأوروبية في فرض مصالحها الاقتصادية على الإمبراطورية العثمانية، بما في ذلك مصر، واضحة بجلاءٍ أيضاً عبر التاريخ الحديث، فقط انظر إلى قناة السويس، بحسب المجلة الأسترالية.

الأوبرا في القاهرة لا يدخلها إلا النخبة

ويكمن الخطر في نَسْب التغيير المُطلق إلى أوروبا -سواء كان عسكرياً، أو ثقافياً، أو تكنولوجياً- في احتمالية أنَّ يؤدي بالمرء إلى التقليل من الأعمال المحلية، أو حتى إنكارها في نهاية المطاف. في الواقع، كانت دار الأوبرا، في مصر في ستينيات القرن التاسع عشر، ترمز لسلطة النخبة الحاكمة العثمانية آنذاك؛ إذ كان الخديوي إسماعيل باشا، الحاكم المسلم لمصر، هو مَن أصدر الأمر بتشييدها وتحمَّل تكلفتها، قبل وقتٍ كبير من قدوم الاحتلال البريطاني إلى مصر في عام 1882.

والأمر الثاني هو أنَّ استخدام المُفكرين المحليين والأناس العاديين لتلك المساحات الثقافية يُحدِّد في النهاية إلى من تنتمي الرؤى التي تُجسِّدها تلك العروض. ويُلقي التاريخ الاجتماعي للمؤسسات والأفكار التي تُثيرها مزيداً من الضوء على دورها النهائي في المجتمع أكثر من فترة تأسيسها، بحسب المجلة الأسترالية.

صحيحٌ أنَّ أتبَاع سعيد رُبما يزعمون أيضاً أنَّه رغم حماس أُنسي للأوبرا (وفي واقع الأمر للباليه أيضاً)، فإنَّه وإسماعيل باشا كانا يُشكلان معاً النخبة الوسيطة للأوروبيين؛ فلم يكن لديهم أي أعمالٍ حقيقية، وكان ارتباط أُنسي بالصور الجديدة للتعبير عن الذات مُجرَّد ضرب من الخداع.

للوهلة الأولى، ما الذي يمكن أنَّ يُرضي الخيال الغريب للمستشرق الغربي أكثر من جلوس صحفي مسلم ليشاهد عروض الأوبرا الإيطالية في القاهرة؟ يتوجّب علينا النظر بصورةٍ أعمق لتجنب الميل لقبول الأمور الدخيلة على ثقافتنا، واكتشاف هوية السلطة التي توجه العملية الثقافية.

مشروع ترجمة الأعمال الفنية

كان أُنسي مُعلماً مولعاً يدرَّس اللغة العربية، ورجل أعمالٍ صغيراً جريئاً، خاض فترة ازدهار سوق الكتب المطبوعة في القاهرة في ستينيات القرن التاسع عشر. وكان والده، أبو السعود، يعمل مُترجماً لدى الحكومة، ومحرراً للصحيفة التي نَشرَ فيها أُنسي رأيه في عرض سميراميس الأوبرالي. وفي عام 1872، تعاوَن أُنسي مع مدرسٍ إيطالي، وقدّما للحكومة اقتراحاً لإنشاء مدرسة لتعليم الدراما للشباب المصريين. وفي تلك الأثناء، قدَّم جيمس صنوع، وهو يهودي مصري إيطالي صار اسمه أسطورة الآن، مُقترحاً بإنشاء فرقة استعراض مسرحية عربية مُتخصِّصة. لكن لم ينجح كلا المشروعين المتنافسين في تحقيق النتائج المُرجوَّة، ليس بسبب الاستعمار الأوروبي، ولكن لأنَّ إسماعيل باشا لم يكن مُتحمِّساً، ربما لاعتباره المشروعين أموراً مزعجة، ووطنية، ورُبما سياسية للغاية. تُظهر هذه الخلفية أُنسي ليس باعتباره مفتوناً بشكل أعمى بصفوة الأعمال الأوروبية، بل باعتباره عاملاً يسعى للتغيير مُلئ بالثقة والنشاط، لكنه لم يَلق في نهاية المطاف دعماً من حكومته.

وبحسب المجلة الأسترالية، دعنا نُبحر بعيداً عن الحديث عن دار الأوبرا. فعلى عكس سعيد، فأنا أُفضِّل أنَّ أفهم "الثقافة" في إطارٍ أوسع وأكثر اختلاطاً. لطالما كانت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تُمثِّل سوقاً ثقافية للعاملين بمجال الترفيه: من العرب، والأرمن، والأتراك، والإيطاليين، والإغريق، والفرنسيين. وجسَّدت الثقافة الحضرية طرقاً شتَّى لقضاء أوقات الفراغ، وكان هناك انفصال صارم نظرياً بناءً على الطبقة الاجتماعية أو الجنس: أغاني العمَّال المحليين والأوروبيين الفقراء، الإشباع السريع لرغبات البحَّارة والجنود في الحانات ودور البغاء، مسارح وصالونات التجار الأغنياء، ودار الأوبرا المصرية التابعة للحكومة.

البحر يحمل الثقافة إلى مصر

[ÙتÙجة بØØ« اÙصÙر ع٠٠تØ٠اÙÙÙÙر أبÙظبÙ]

أسهمت الاختراعات التكنولوجية، وبالأخص السفن البخارية التي تشق البحر المتوسط، والتي كانت تمتاز بالسرعة وانخفاض سعرها على نحوٍ مطرَد في تسهيل الجولات المسرحية للإيطاليين، والفرنسيين، وكذلك للعثمانيين والعرب، من خلال تسهيل حركة نقل الممثلين، والمطربين، والآلات الفنية، والأفكار عبر البحر. إذ تُعد الثقافة أيضاً عملاً تجارياً، بحسب المجلة الأسترالية.

ونتيجة هذا التسارع، في أواخر القرن التاسع عشر تطوَّر اقتصاد ثقافي للمسرح الموسيقي كان هجيناً من الثقافات العربية والتركية (وحتى اليونانية، والأرمنية، والفرنسية، والإيطالية). وجعلت الموسيقى العربية التمثيل الأوروبي مقبولاً، وأسهمت في قبول أسلوب الاستعراض الجديد.

كما تطوَّر الأوبريت العربي (نوع من المسرحيات الغنائية) في نُسخٍ "منخفضة" و"مرتفعة"، التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في العروض الموسيقية الرسمية التابعة للدولة، مثل الأوبريت الذي نُظِّم مؤخراً للقادة العسكريين الجدد والقدامى في مصر. وبالفعل، تستغل الحملات الدعائية السياسية في العالم العربي الحديث ثقافة الاستعراض المسرحي بشكلٍ موَّسع.

وهكذا كانت الثقافة في القرن التاسع عشر مجالاً اجتماعياً مُتعدِّد المستويات؛ تنتنشر فيه رموز وأنشطة صناعة الترفيه على نطاق واسع باستمرار بسبب التقنيات والمسارات الإمبريالية الجديدة. وفي هذا الإطار، يُمكن اعتبار أُنسي محوراً فعَّالاً واحداً فقط من بين مليارات الروابط الرنانة الأخرى. ولا تزال الهيمنة، والامتيازات، والمصالح الأوروبية جلية، كما هو الحال بالنسبة للتسلسلٍ الهرمي للسلطة. لكنَّ مثل هذا الإطار مُتعدد الزوايا يسمح لنا بتجاوز الرؤية المتناقضة للشرق مقابل الغرب، أو الطرف المُستعمَر مقابل المُستعمِر.

وبالتالي، فعلى ماذا قد ينطوي مستقبل الأوبرا في مسقط، ومتحف اللوفر في أبوظبي، والمساحات الفنية الجديدة الأخرى في منطقة الخليج العربي؟ دعنا نتعلَّم من مثال أُنسي. الأمر متروكٌ في النهاية إلى الحكام المحليين للسماح لمواطنيهم بامتلاك المنشآت والأشكال الفنية الجديدة، والسماح لهم بتحويلها لتُلائم ذوقهم ولِتَلقى استحسانهم. فقط بهذه الطريقة يمكن للثقافة ألا تستمر في أنَّ تصبح مجالاً خاضعاً للهيمنة.

هاف بوست عربي